サステナブルからリジェネラティブへ

サステナブルからリジェネラティブへ

サステナビリティ(Sustainability)が国際的な政策・企業戦略の中心概念として確立されたのは、1987年のブルントラント報告、1992年のリオ地球サミットでのアジェンダ21の採択、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)(United Nations Framework Convention on Climate Change)の署名、2015年のパリ協定の採択および持続可能な開発目標(SDGs)(Sustainable Development Goals)(正式名称:我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development))の採択で、その枠組みが制度的に強固なものとなった(ブルントラント報告、リオ地球サミット、パリ協定、持続可能な開発目標(SDGs)は、気候分野と持続可能な開発の大枠を作った合意である一方、生物多様性分野の大枠を作った合意としては、リオ地球サミットの生物多様性条約(CBD)(Convention on Biological Diversity)、愛知目標がある)。この潮流は、地球環境を「損なわずに維持する」こと、すなわち資源の枯渇を抑えつつ経済活動を続けるという前提に立つものであり、主に排出削減や環境負荷の低減を指標化することで発展してきた。

しかし、その実践がグローバル規模で進展するにつれ、「維持(Sustain)」という概念の限界が露わになった。第一に、気候変動、生物多様性損失、土壌劣化、水資源枯渇など、複合的な環境危機の速度と規模が、単なる現状維持では対応不可能な段階へと到達したことが挙げられる。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)(Intergovernmental Panel on Climate Change)(1988年設立)および生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)(2012年4月設立)の相次ぐ報告が示すように、自然資本の喪失は指数関数的に加速し、「持続可能であるためには、現状を維持するのではなく、自然システムそのものを修復し回復軌道に戻すこと」が不可避の要請となった。

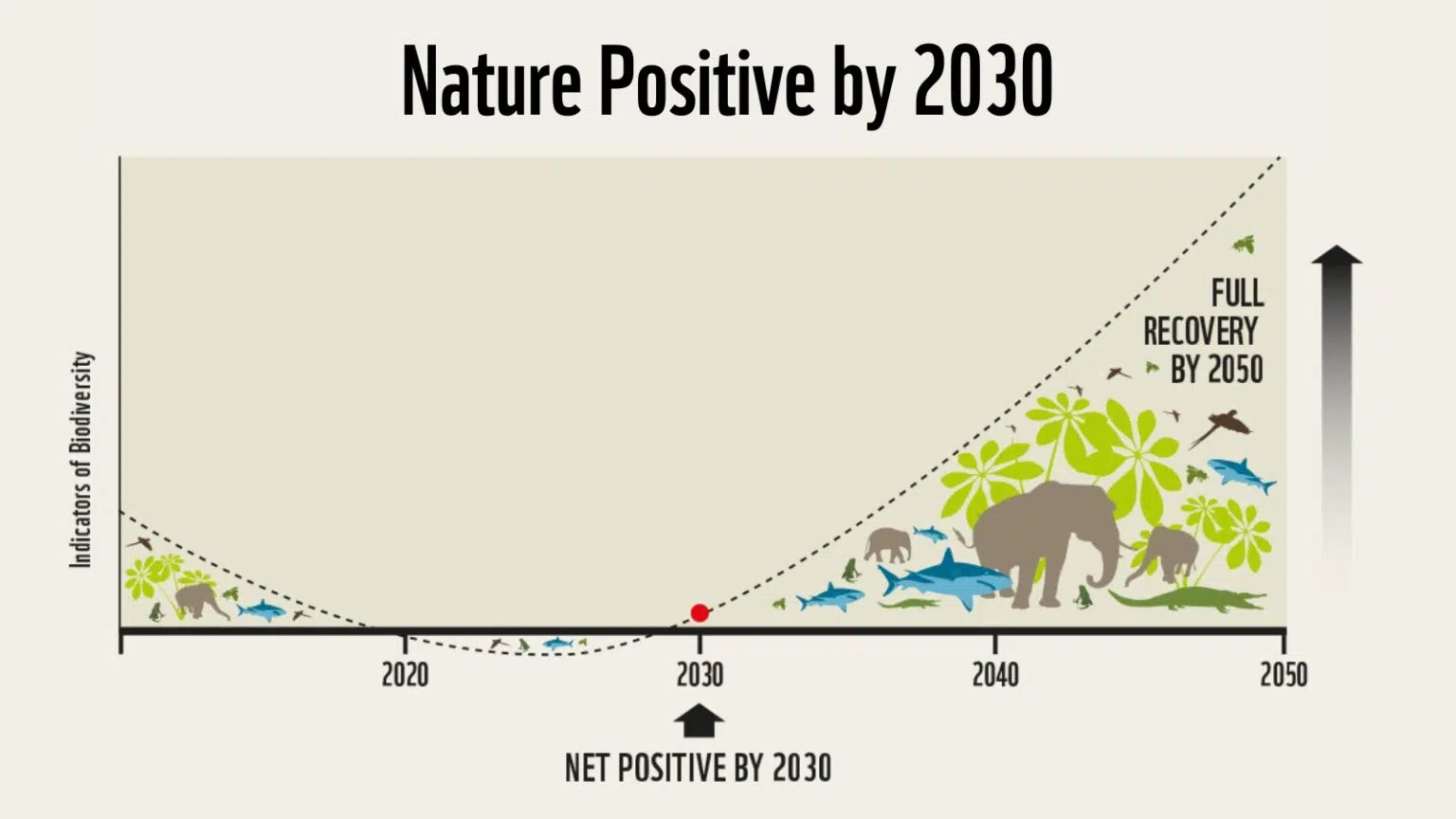

こうした認識の深化は、環境政策や企業行動の指針にも変化をもたらした。従来のESGやサステナビリティ報告は気候変動、特に温室効果ガス排出の削減を中心に構築されていたが、2019年に「ネイチャーポジティブ(Nature Positive)」という概念が提唱され、2020年代に入ると、自然資本を包括的に扱う新たな潮流が台頭した。

この背景には、気候分野と持続可能な開発・生物多様性分野という2つの線が、長らく並行して進んできたものの、2020年代に入り不可分の関係として認識され始めたことがある。気候危機と生物多様性危機が相互に悪化を加速させていることが科学的に明確になり、自然資本への経済活動の依存度が定量的に可視化されるようになった。さらに、自然が持つ炭素吸収、水循環、生息地ネットワークなどの機能なしにはパリ協定目標の達成は不可能であることが示されたことが、各分野の統合を後押しした。

こうした流れの中で、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)(2021年6月設立)、世界資源研究所(WRI)(World Resources Institute)のネイチャーポジティブ・イニシアティブ(NPI)(Nature Positive Initiative)(2023年9月設立)、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)(World Business Council for Sustainable Development)の生物多様性管理計画(BMP)(Biodiversity Management Plan)などの民間団体によるイニシアチブが相次いで発表された。これらは企業に対し、自然・土地利用・水・生物多様性の影響と依存を統合的に評価することを求め、いわば「気候中心」から「自然全体を対象とする」ガバナンスへの転換を制度的に後押ししている。

この転換の中心的な領域として浮上したのが、農業・食料システムである。農業は、気候変動によって深刻な影響を受ける産業であると同時に、温室効果ガス排出、生物多様性の損失、土壌劣化、水資源の過剰利用など、多面的な環境負荷を生み出す領域でもある。その構造的脆弱性と自然資本への依存度の高さゆえに、農業は環境危機の縮図として国際的関心を集め続けてきた。これに対し、従来型の「持続可能な農業(Sustainable Agriculture)」は、負荷の低減を主眼としながらも、生態系の再生や土壌の回復を中心に据えるアプローチを十分に提供してこなかった。

ここで台頭したのが、「リジェネラティブ(Regenerative)」(再生)という概念である。リジェネラティブ農業は、自然システムを単に守るのではなく、積極的に回復させることを目標とし、土壌炭素の蓄積、生物多様性の増進、水循環の改善、景観の回復など、複数の自然資本要素を同時に再生する手法体系として位置づけられる。このアプローチは、環境負荷削減から自然再生への質的転換を体現するものであり、特に企業にとっては、責任ある調達、Scope3排出削減、生物多様性戦略、自然関連情報開示という複数の要求を同時に満たす実効的手段として注目が急速に高まっている。

歴史的にみれば、リジェネラティブ・アプローチの台頭は、環境政策のパラダイム変化の延長線上にある。2000年代は「低炭素(Low-carbon)」、2010年代は「脱炭素(Decarbonization)」といった概念が支配的であったが、2020年代には「ネイチャーポジティブ(自然を正の状態に戻す)」が国際潮流が本格化した。これは、過去数十年のサステナビリティ努力が十分な改善をもたらさなかったという反省に立つものであり、「回復力ある社会(Resilient Society)」の構築が国際機関や企業の重要課題として浮上したこととも軌を一にする。

サステナブルからリジェネラティブへの転換は、単なる言葉の置き換えではなく、環境問題の深刻化と、自然資本を中心とした国際ガバナンスの再編という歴史的背景を有したパラダイムシフトである。今後、この潮流は政治・経済・農業・国際基準のあらゆる領域で一段と広がり、自然と経済の関係を再編成する基盤となることが予想される。