国際商品協定とWTO体制

国際商品協定の維持困難化

国際商品協定(ICAs)(International Commodity Agreements)は、第二次世界大戦後に一次産品市場の安定化を目的とする制度として構築された。特に農産物・鉱産物などの一次産品は、価格変動の激しさが途上国経済に深刻な影響を与えると認識され、戦前の国際連盟による協調の経験を踏まえて戦後も商品ごとに協定が形成されたのである。その典型例が小麦、砂糖、コーヒー、カカオ、天然ゴムなどの国際協定であり、これらは国連貿易開発会議(UNCTAD)(United Nations Conference on Trade and Development)のもとで途上国の経済的自立を支える手段とみなされた。1976年UNCTAD総会において採択された「一次産品総合計画(IPC)(Integrated Programme for Commodities)」は、これらの商品協定と「一次産品共通基金(CFC)(Common Fund for Commodities)」の設立を柱とし、緩衝在庫制度による価格安定化を構想していた。

しかし1980年代に至ると、この国際商品協定体制は急速に維持困難化した。その背景には、国際政治経済構造の転換、すなわちケインズ主義的国家独占資本主義から新自由主義的グローバリズムへの移行があった。固定価格や輸出割当といった市場統制的手段は、「自由化」「市場志向的調整」を是とする新自由主義的通商体制にそぐわないものとされたのである。先進国の多国籍企業は、商品協定の価格安定化機能を「市場歪曲」とみなし、途上国に対しても構造調整計画(SAP)(Structural Adjustment Program)を通じ、輸出自由化と国際市場への統合を求めた。

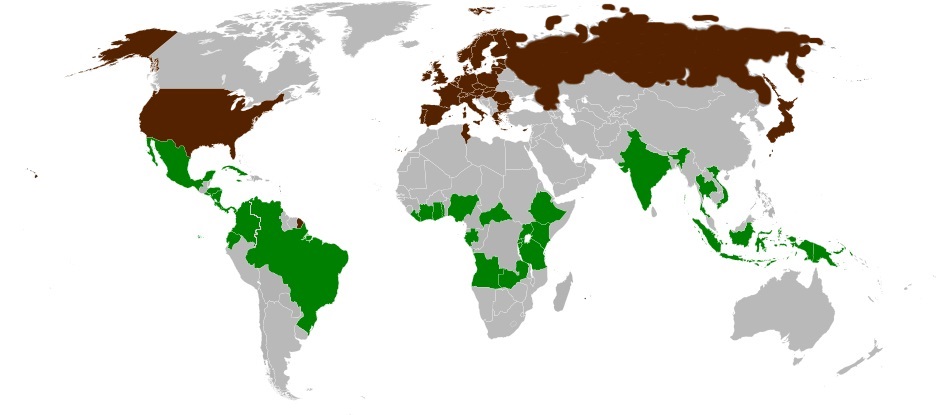

国際コーヒー協定(ICA)(International Coffee Agreement)の実質的な崩壊は、その維持困難化を象徴する事例である。同協定は1963年に発効し、国際コーヒー機構(ICO)(International Coffee Organization)のもとで生産国・消費国双方の代表が輸出割当を調整し、世界コーヒー価格の安定を図ってきた。しかし1970年代後半以降、米国を中心とする先進消費国は高価格を理由に協定修正を求め、また生産国間でもブラジルやコロンビアなど大規模輸出国とアフリカ諸国との間で利害の不一致が表面化した。加えて、民間取引の自由化を志向するアグリビジネスの圧力が強まり、価格支持メカニズムに対する財政的負担も問題化した。こうした情勢の下、1989年に輸出割当条項が停止され、コーヒー国際市場は事実上自由化された。この結果、価格は暴落し、途上国のコーヒー依存経済は深刻な打撃を受けた。国際コーヒー協定の崩壊は、国際商品協調体制の終焉を象徴する出来事であり、以後、商品協定は経済条項を失った協議機関的枠組みへと変質したのである。

かくして1980年代末までに、国際カカオ協定(1993年経済条項失効)、国際天然ゴム協定(1999年終了)など、主要な国際商品協定は終了するに至った。1989年に設立された一次産品共通基金も、緩衝在庫運用の資金融資機能を喪失し、途上国の小規模プロジェクト支援に限定されるようになった。こうした趨勢のもとで、国際商品市場は再び市場価格原理へと全面的に委ねられ、途上国における一次産品依存構造と価格変動リスクはむしろ増大したのである。

WTO体制の発足

1980年代後半以降の農業・貿易政策の転換は、こうした国際協調の解体と軌を一にした。つまり、国家が市場を安定化させるというケインズ主義的手法から、市場の自己調整機能を信頼する新自由主義的政策体系への移行である。世界経済における保護主義・地域主義の台頭への懸念を背景に、ガット・ウルグアイ・ラウンド(UR)(Uruguay Round, 1986~1994)が開始され、従来の枠組みになかった農業・サービス・知的財産権が新たに交渉領域とされた。この過程で、農産物を含む市場自由化を求める米国、EC(EU)、ケアンズ・グループなどが激しく対立したが、最終的には市場アクセス拡大、国内支持の削減、輸出補助金の緩和的削減などを柱とする妥協が成立した。

その結果、1995年1月、マラケシュ協定に基づき世界貿易機関(WTO)(World Trade Organization)が発足した。WTOはガットのような単なる関税・貿易紛争処理機構を超え、国内政策にまで拘束力を有する超国家的権力機関として成立した。特に農業分野における協定は、国内支持を「緑」「青」「黄」の3カテゴリーに区分し、貿易歪曲的補助を削減することを加盟国に義務づけた。これにより、従来の「国家貿易企業」(State Trading Enterprises)やマーケティングボード、さらには国際商品協定といった市場統制型の制度は、WTOルールとの整合性を理由に急速に解体・民営化された。

米国やEUはWTO体制のもとで農業政策を大幅に転換した。米国は1996年農業改善・改革法により価格支持制度を廃止し、直接支払いを導入する一方、EUは1992年マクシャリー改革によって域内農業保護を価格支持政策から所得補償政策へと転換した。日本においても1995年の食糧管理制度廃止を契機に市場自由化が進展した。こうして、世界の農業貿易秩序は、国家間の価格・輸出調整から、WTO規範による競争促進的枠組みへと構造転換したのである。

WTO体制下におけるコーヒー貿易の展開

WTO体制の確立以後、コーヒー貿易はもはや協定的価格安定ではなく、完全に市場原理に委ねられることとなった。1990年代以降、コーヒーの国際価格は大きな変動を繰り返し、特に2000年前後の「コーヒー危機」では、価格暴落により生産国農家の生活水準が壊滅的影響を受けた。WTOの規範は国家的介入を制約するため、価格支持や輸出制限といった政策は困難となり、生産国は為替変動や多国籍商社の調達戦略に従属せざるをえなくなった。

このような状況のもとで、コーヒー貿易は多国籍企業主導のグローバル・サプライチェーン化が進行した。ネスレ、JDEピーツ、スターバックス等のグローバル企業が市場支配力を強化し、WTO体制下の関税引下げはむしろその寡占的構造を促進した。一方で、WTO体制が生み出したグローバル市場の硬直性に対する反作用として、1990年代末以降フェアトレード運動やオルタナティブ・トレードの潮流が興隆した。これらの運動は、自由貿易体制下での価格不安定と貧困拡大に対抗し、生産者に公正な価格を保障する倫理的市場メカニズムの構築を模索しているが、近年では多国籍企業による新たなビジネス領域として吸収されつつある。