ニューカレドニアのコーヒーの歴史 天国にいちばん近い島の天国にいちばん近いコーヒー

日本人のコーヒー農園とブルボン・ポワントゥ(ルロワ)

1911年(明治44年)4月12日に、フランス政府が日本と通商協定を結んだため,ニューカレドニアの日本人契約移民はヨーロッパ人自由労働者と同等の権利が認められることとなった。これにより、日本人契約移民は契約満了後も居住が可能になり、大工、理髪店、鍛治屋、農園牧畜業、商人など、様々な職業で生計を立てることができるようになった。

一方白人労働者は附近に濠洲というさらに人口が少なく、しかも資源の豊かな賃金の高い国があるので、白人では本島に移民として来る者は恐らく僅かであらう。だから本島で鉱山以外の諸産業が開発されれば、なお多くの邦人移民を必要とする余地があるはずだが、もともと本島の産業は鉱業の他は恐らく有望な地ではあるまい。今その理由を示すと、

(一) 本島面積の過半分は山地で耕地が少ない。

(二) その山地も有用材の森林は乏しく、多くは灌木が粗生し、僅かに狭い渓谷にやや大きい喬木の林があるのみである。

(三) 西海岸には平野・丘陵地を問わず一面にニヤウリという特有の樹木が群生している。これは建築その他木材としての利用度が少ない。

(四) 牧畜地及び耕作地は各二五〇〇平方キロで、牧畜には牛四五、〇〇〇頭、そして僅かな馬・羊が飼育されている。牛は多いが本島の立地条件の不便から海外向輸出は少なく、主として島内需要に当てている。故に本島では牛肉は廉価である。

(五) 農業は雨量の多い東海岸は平地に乏しく、平野の多い西海岸は雨量が少ない。地味も肥沃でなく、開拓時代より綿花・玉蜀黎・甘蔗の栽培が行なわれたが、何も成功せず、現在有望なのは僅かにコーヒーと椰子であるが未だに小規模に止まっている。

これを要するに本島における邦人移民の需要は鉱山向けの他は殆んど絶望であると断見してはばからない。

小林 忠雄(1977)『ニュー・カレドニア島の日本人ー契約移民の歴史ー』,カルチャー出版社.p.183-184

1911年に日本人契約移民の調査のために2人の外交官、小林 敬一郎翻訳官補と三穂 五郎領事官補が日本政府から派遣された。上記は、三穂 五郎の調査報告からの抄録である。日系移民におけるニッケル鉱業以外の産業の展望は、「殆んど絶望である」と報告されている。日系移民の生業は、鉱山での契約満了後に多様化したが、それらはいずれも小規模なものにとどまったために、この報告の予見は正しかったと見ることもできる。

旧契約移民の人達は鉱山での契約期間が満了すると、そのまま鉱山にとどまって再契約を行う者もいたが、多数の者はヌメアを始め島の各地に分散し、農業、商業(特に日用品の小売店)・大工・左官等の自家営業又は勤め人・労働者となって、島の一般住民の生活に溶けこみ、この人達の勤勉と明治生まれの律儀さはフランス人を始め島民から信頼を受け、異邦人の垣根を超えて島人とまことに和気あいあいの生活を送っていた。

ただ遺憾なことに、この旧移民の人達は、単独でしかも資本を持たないいわば裸一貫で本島に渡航したわけだから、契約移民から解放された後も殆んどは個人企業に止まり、この時期の末期に本島に進出した日仏合併会社を除いては大規模なものはなかった。

小林 忠雄(1977)『ニュー・カレドニア島の日本人ー契約移民の歴史ー』,カルチャー出版社.p.208

本題であるコーヒーに関しては、日本人が所有していたコーヒー農園が多くあったそうだ(1)。

コーヒー

本島のコーヒーには、ル・ロア、アラビカ、ロブスターの三種があって、東海岸のヤンゲン・ポネリウエン・カナラ、西海岸のコネ、ボオ、ラ・フォアがその栽培の中心地であった。

ル・ロアは世界的名声のある風味絶佳の高級コーヒーで、パリでも好評だったが、今は本島でも入手不能の幻のコーヒーとなってしまった。

このコーヒー園の中には邦人経営のものも多くあり、特にヤンゲンの邦人農園は著名であった。コーヒー園労働者に邦人が多かったことは当然である。コーヒーは本島ではニッケル鉱石に次ぐ重要輸出品で、その数量は次の通りである。

一九一〇年 七五九屯

一九二〇年 五三六屯

一九三〇年 八四八屯

一九三五年 一三一二屯

一九四〇年 七〇〇屯(虫害による減産。)

一九四五年 五〇〇屯(邦人追放による労働力の不足減産。)

(ブルニユー氏「ニュー・カレドニア地誌」より)

小林 忠雄(1977)『ニュー・カレドニア島の日本人ー契約移民の歴史ー』,カルチャー出版社.p.213-214

「幻のコーヒーとなってしまった」ブルボン・ポワントゥ(ルロワ)は、その生産が衰退することはあっても、その名声が失われることはなかった。むしろ、生産量の減少により、その名声はより大きくなったのかも知れない。

ブルボン・ポワントゥ(ルロワ)は、UCC上島珈琲在籍時の「コーヒーハンター」José. 川島 良彰(ホセ かわしま よしあき)が復活させた品種として知られている。1999年に、彼はフランス国立農業研究開発国際協力センター(CIRAD)(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)とレユニオンのサポートを受けて、ブルボン・ポワントゥ再生プロジェクトを開始し、2002年にブルボン・ポワントゥ(ルロワ)のコーヒーノキを発見することになる。

他方で、この品種はレユニオンからニューカレドニアやブラジルへと伝播しており、それらの場所で受け継がれていた。ニューカレドニアにおいては、1997年に現在のル・ドメーヌ イダ・マーク(Le Domaine IDA - MARC)がある場所でブルボン・ポワントゥ(ルロワ)が発見され、再生産が進められた。これは川島の発見よりも早い。そのため、川島は「レユニオンにおけるブルボン・ポワントゥ」を発見し復活させたと言える。

細かい(ある意味、意地悪な)指摘になるが、川島氏がレユニオンで再発見するまでの間、「ブルボン・ポワントゥ」は別に地球上のコーヒー農場から消えていたというわけではない。カンピナス農業試験所だけでなく、世界のコーヒー研究所に"Laurina"という名前で受け継がれていた。その「品質の高さ」に対する評判もそのままだ。カンピナス農業試験所が出しているブラジル品種一覧にも「高品質、低収量」という特徴付きで"Laurina"という品種名は書かれている。ただ、いくら高品質で推奨されてはいても、通常のアラビカと比べて30%程度という、そのあまりの生産性の低さのため、ほとんど農園では栽培されていない、というのが本当のところのようだ。生産性を何とか高めようとして、体細胞変異 (somaclonal variation) というバイオサイエンス上の技術を使って、「ブルボンLC」(Bourbon LC)という品種も作出されたのだが、それでもあまり改善されてはいないようだ。

川島氏の業績を正しく述べるならば、「

「ブルボンの優位性」,百珈苑BLOG(はてなブログ版) 2010年5月18日.地上から『レユニオン島では』絶滅したと思われていたブルボン・ポワントゥを再発見し、さらにレユニオン島でのコーヒー栽培を復活させた」ということになるだろう。

近年では、カフェ・ロラ松本歯科院長の歯科医師である松本 健(まつもと けん)が、2000年に設立したカフェ・ロラ農園でブルボン・ポワントゥ(ルロワ)を栽培している(2019年に、松本は歯科医師法などの疑いで逮捕された)。

天国にいちばん近い島

1853 年にフランスはニューカレドニアを植民地とし、現在もフランスの海外領土である。フランス政府はこの島を流刑地として利用し、1860 年代のニッケル鉱脈の発見を機に鉱山開発を進めた。そして1970 年代にニッケルブームとなり、いたるところで露天掘りの採掘が行われた。これにより雨などで河川は赤土色に汚濁し、河口付近の湾内に住む固有種の海洋生物が減少していった。水質汚濁だけでなく、ヌーメアのニッケル工場での精錬作業などで排出される煙による大気汚染も深刻化し、政府は協議を重ね検討した結果、意図的にニッケル産業から観光産業へのシフトを計った。

中村 純子(2001)「ニューカレドニアのグリーン・ツーリズムの特徴と課題」,p.184

ニューカレドニアは、1970年代のニッケルブームの後に観光地として知られるようになった。日本でニューカレドニアが観光地として知られるようになったのは、1966年に出版された森村 桂(もりむら かつら)の『天国にいちばん近い島』とその映画化(1984年)である(2)。しかし、『天国にいちばん近い島』には、皮肉にもニューカレドニアの観光地計画に反対するカナクの記録が残されている。

「カナック!」

もう一度、誇(ほこ)りやかとも聞えるその声を聞きながら、私はこの時になって、いつか林氏から聞いた、ヌーメア生れのフランス人や二世たちの間で考えられている、ニューカレドニアの観光地計画に、なぜかレモとその青年団が反対しているという話を思い出した。

カナック。そうだ、この人たちはカナックなのだ。カナックであることを主張したいのだ。ニューカレドニアはカナックの島だ。フランス政府の占領されて、ニッケルのお金が全部本国に行ってしまおうと、レモたちは文句を言わない。けれど、観光事業のことは反対しているという。そうなのだ。彼らのほしいのは、お金ではない、ゆたかなヨーロッパ風の生活でもない、カナックの生活そのものなのだ。観光地になれば、世界中から人々がやって来て、島人の生活にカメラを向けるだろう。ちょっとそれを持って立って笑って下さいといい、記者たちや旅行者は、ずけずけ質問をあびせるだろう。自分の国にいるときは、とても隣の家の人には聞けないような立ち入ったことまでを、ただ未開だ、めずらしい民族だというだけの理由で聞きたがるだろう。フランス人たちは、ヤシ小屋風のホテルを建て、ニューカレドニア・ダンスなるものをつくって島人たちに教えこむだろう。祭りのときしかしない、いやその時でさえしないおかしげな装束(しょうぞく)をいつもさせて。

森村 桂(1969)『天国にいちばん近い島』,角川文庫.p.209-210

ニッケル産業に代表される経済的現実が、カナクから彼らの生活をすべて奪ってしまうことがなかったとしても、観光が彼らの生活を変容させてしまうことを、彼らは直感的に理解していたかもしれない。

「いや、いろいろあるんですがね。まあ簡単にいうと、ここはニッケルだけでたっている商売の島ですからね。白人にしろわずかな日本人にしろ、みんなヌーメアにいるだけで、あとは四国ほどの大きさのこの島、どこ歩いても赤い山と原住民の村がパラパラあるだけ、あとは何にもないし、何にも作っていません。町にはニッケル関係以外の商社はないし、それ以外に日本人が来るなんてことは、めったにないんですよ。マグロの基地をつくろうとする会社の人とか、南太平洋の島々を回っている映画会社の人が立ち寄るとか、考古学者が調べに来るとか、目的がはっきりわかってるわけです。もちろんそういう時はみんな親切に世話しますけどね」

「…………」

「だから観光で、この島だけを目的に来る日本人なんで絶対にいませんね。それをあなたは来たわけだから商社の人にしてみれば、いちおう疑ってかからなくちゃならないんですよ」

「何をですか」

「産業スパイじゃないかということをですよ」

森村 桂(1969)『天国にいちばん近い島』,角川文庫.p.118-119

『天国にいちばん近い島』が与えるニューカレドニアの印象は、歴史の激動に左右される社会ではなく、拍子抜けするほど単調な現実である。歴史は出来事の連続として描かれるが、実際は日常の反復であることを考えれば、『天国にいちばん近い島』は歴史の記述から逃れる現実を描いたものと受け取ることができる。しかし、日本人は『天国にいちばん近い島』から、現実ではなく虚構しか受け取ることはなかった。だからこそ、その虚構を描いた映画版『天国にいちばん近い島』が大ヒットしたのである。しかし、この虚構は決して理想ではありえない。

天国にいちばん近いコーヒー

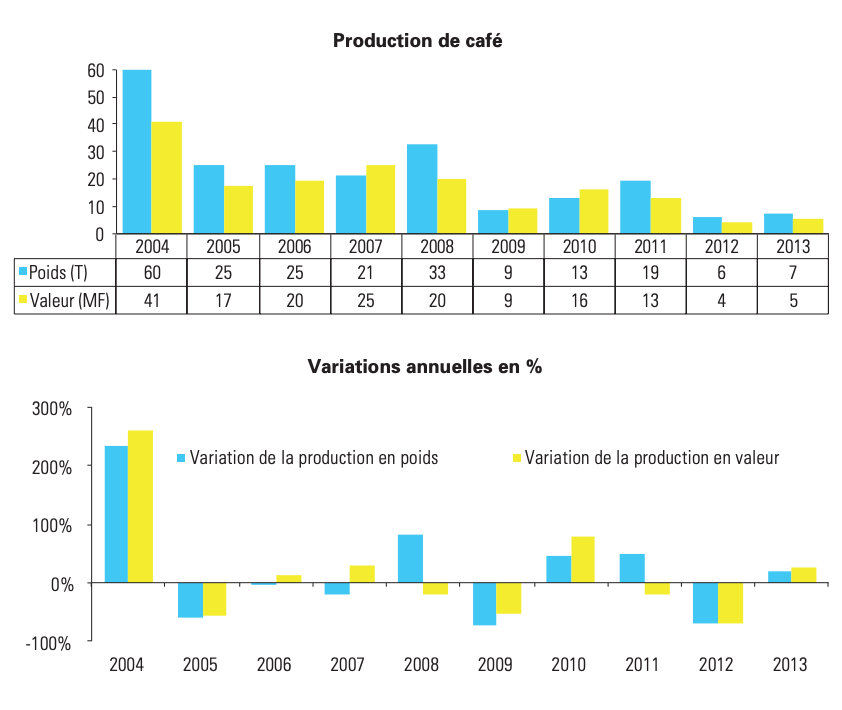

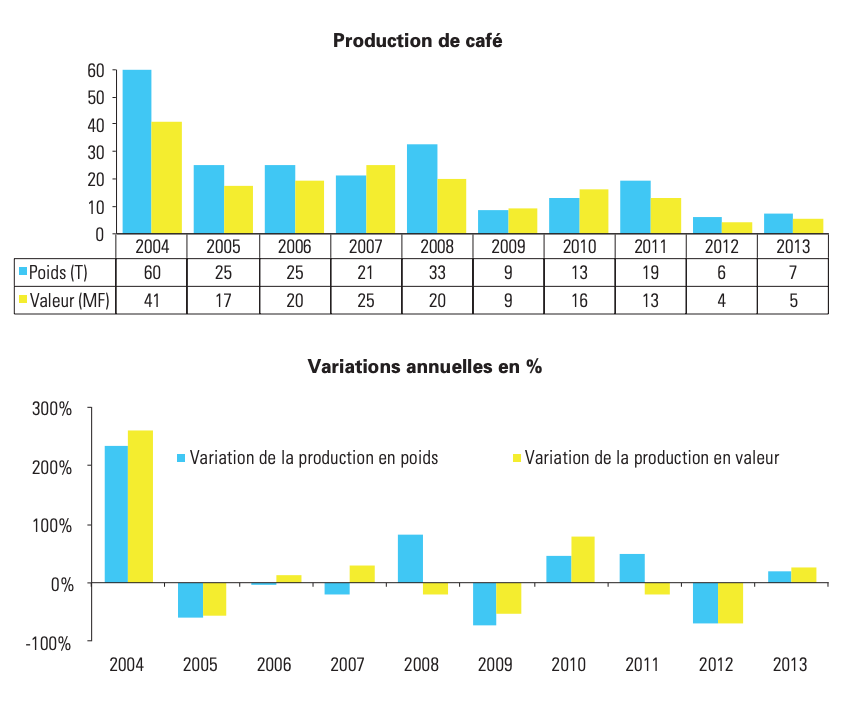

ニューカレドニアのコーヒー生産量は、1939年の2,350トンをピークに、1970年代に600トンにまで減少し、1982年には350トンまで生産量が減少した。1978年から1992年12月31日まで実施された「コーヒー作戦(L'opération café)」(または、「カフェ・ソレイユ(Café soleil)」)によって、1985年から87年に400トンから550トンにまで持ち直したが、1988年のマティニョン合意の政治的な出来事によって、107トンにまで再び生産量の減少した。コーヒー作戦(カフェ・ソレイユ)の最後の年である1992年には、275トンへ生産量が上昇したが、この時期にニューカレドニアはコーヒーの焙煎豆を地産地消できた時代が終わりを迎えた。 現在の生産量は、2013年の時点で生豆1,400トンに相当すると推定されるニューカレドニアの地元の需要を満たすにはほど遠い。

1997年にブルボン・ポワントゥがニューカレドニアで再発見され、1998年からはこの高級品種の栽培に焦点が当てられた。1999年4月にカレドニアンコーヒー促進連合(UPCC)(Union de Promotion de la Caféiculture Calédonienne)が設立され、これまでの量から質へと転換し、最高品質のコーヒー市場に焦点を当てている。ブルボン・ポワントゥ(ルロワ)は、特にフランスや日本で需要があるために、このコーヒーで産業を発展させようと考えたのである。

ブルボン・ポワントゥ(ルロワ)のようなアラビカ種は、南部州の少数の生産者によって生産されている。北部州では、主にカナクの小規模生産者がロブスタ種を栽培しており、北部州の特に東海岸がニューカレドニアのコーヒーの主要産地となっている。彼らは東海岸農業生産者団体(GAPCE)(Groupe agricole des producteurs de la Côte Est)という協同組合によってまとめられている。東海岸農業生産者団体(GAPCE)は、彼らに道具や機器、種子を提供する支援を行っており、コーヒーチェリーを集荷・精製加工し、「オイア(Hoïa)」ブランドとしてコーヒーを販売している。

カレドニアンコーヒー促進連合(UPCC)は、2001年にブルボン・ポワントゥをフランスの産業財産庁(INPI)(Institut national de la propriété industrielle)に商標登録を申請し、2002年にブルボン・ポワントゥは登録番号3110770、BOURBON POINTUのブランドで登録された。

ニューカレドニアでは、ブルボン・ポワントゥ、イエロー・ブルボン、レッド・ブルボン、カチモール、ティピカ(ファリノ・ブルー(Farino Blue))、ロブスタ種の6種類のコーヒーが栽培されている。

ニューカレドニアのブルボン・ポワントゥは、ドメーヌ・ドゥ・クアンジ(Domaine du Kouandji)によっても栽培されていたが、現在日本で入手できるブルボン・ポワントゥは、ル・ドメーヌ イダ・マーク(Le Domaine IDA - MARC)だけである。

ニューカレドニアのブルボン・ポワントゥ(ルロワ)は、その品質と希少性において最高品質のコーヒーとして評価できるが、品評会で評価されるようなスペシャルティコーヒーの影に隠れた存在となっている。しかし、その品質と希少性とともに、スペシャルティコーヒーにはない歴史に想いを馳せながら味わうことができる稀有なコーヒーである。

この長い論考の終わりに、私はその香りと味から、「天国にいちばん近いコーヒー」という歴史を超えた理想を受け取りたい。

<了>

注

(1)特に著名であった「ヤンゲンの邦人農園」とは、「丹治氏名義のコーヒー園」であると考えられる。

つぎに,ニューカレドニア島における日本人移民の職業別構成をみると,1937 年 (昭和 12)時点で農耕 ・園芸 ・牧畜に従事する者が最も多く,採鉱冶金に当る者がこれにつぎ,以下商業,大工 ・左官 ・ペンキ職等々であった。これを地域に即して具体的にみると,ニューカレドニア島の農業地域で日本人農家の存在しない所はなかった。とくに,ヌメア市近郊では野菜園は日本人移民が独 占し, 全市民および入港船舶乗組員用の野菜はすべて供給していた。また, 本島におけるコーヒー園の経営はきわめて有利で,この方面への日本人移民の進出は著しいものがあった。日本人移民農家が一戸当たり平均 4 町歩の耕地を所有するとみても, 年々数千フランの純益を挙げることは容易であったと言える。

石川, 友紀(2007)「フランス領ニューカレドニアにおける日本人移民 -沖縄県出身移民の歴史と実態-」p.75

ニューカレドニア島西海岸のプアンプ一, ヴオー, ラフォア, コネ, ブーレイユ,東海岸のイァンヂェーヌ, カナラ等には, 日本人移民の経営するコーヒー園が多数存在した。なかでも,イァンヂェーヌ地方の丹治氏名義のコーヒー園は, 耕地面積が約 100 町歩に及ぶかなり広大なものであった。その他,コネには綿花栽培を行っている日本人移民がいて, その所有地面積は約 30 町歩で, 年々の収穫量は約 8 トンを挙げていた。

(2)『天国にいちばん近い島』によると、当時のヌメアには喫茶店がなかったらしい。

「まだ店があかないんですよ。七時半にならないと夕飯食わしてくれないですからね。そのくせ九時にはもう入れてくれないし」

「不便なんですよ。お昼は二時間から三時間お店が閉まっちゃうし、夕方は五時か五時半に閉りますでしょ」

「女房が来てからは家へ帰ることが出来るからいいけど、往生しましたよ。五時半に会社を出て七時半までの二時間、どうやってつぶそうか。毎日毎日ですからね。喫茶店はない。映画館は八時にならなきゃはじまらない。見てもフランス語ですからね。おまけに物はひどく高い」

森村 桂(1969)『天国にいちばん近い島』,角川文庫.p.75-76