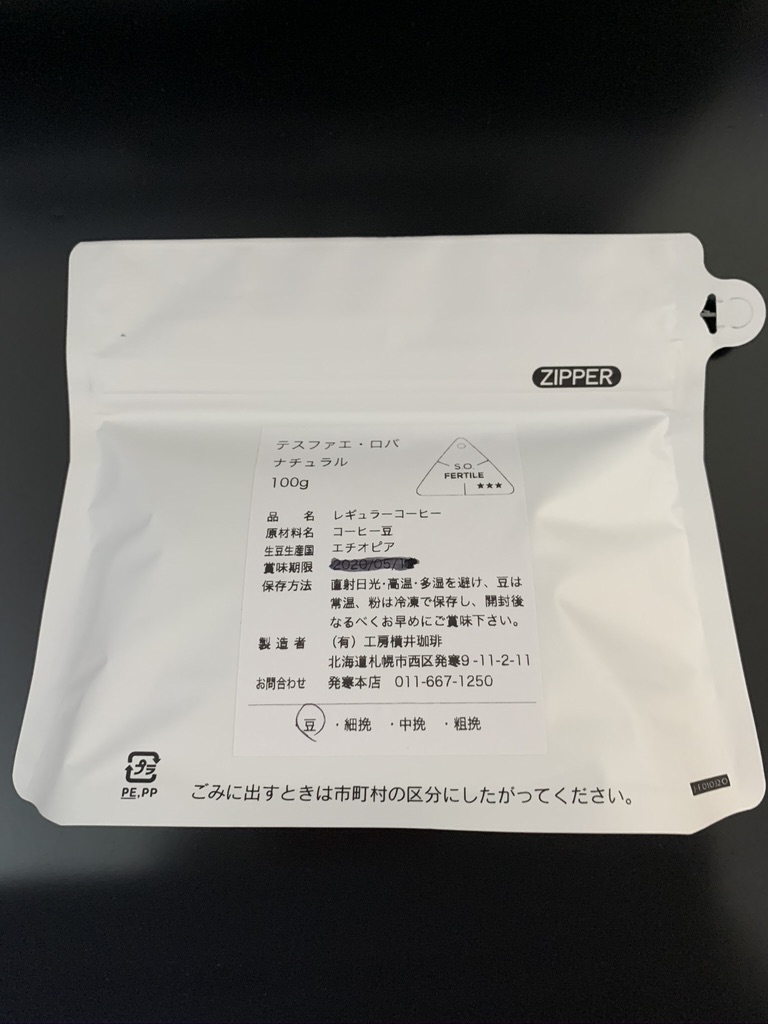

工房 横井珈琲 エチオピア イルガチェフェ テスファエ・ロバ ナチュラルです。

工房 横井珈琲(YOKOI COFFEE)は、北海道札幌市西区発寒にあったスペシャルティコーヒー専門店です。オーナーの横井 力(よこい ちから)は、1996年に横井珈琲を創業し、北海道のスペシャルティコーヒーの先駆けとなりました。

エチオピア イルガチェフェ テスファエ・ロバ ナチュラル

テスファエ・ロバ農園

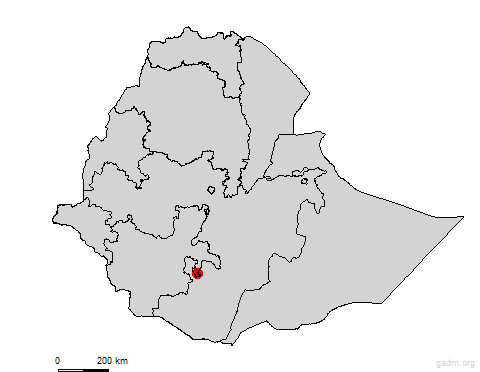

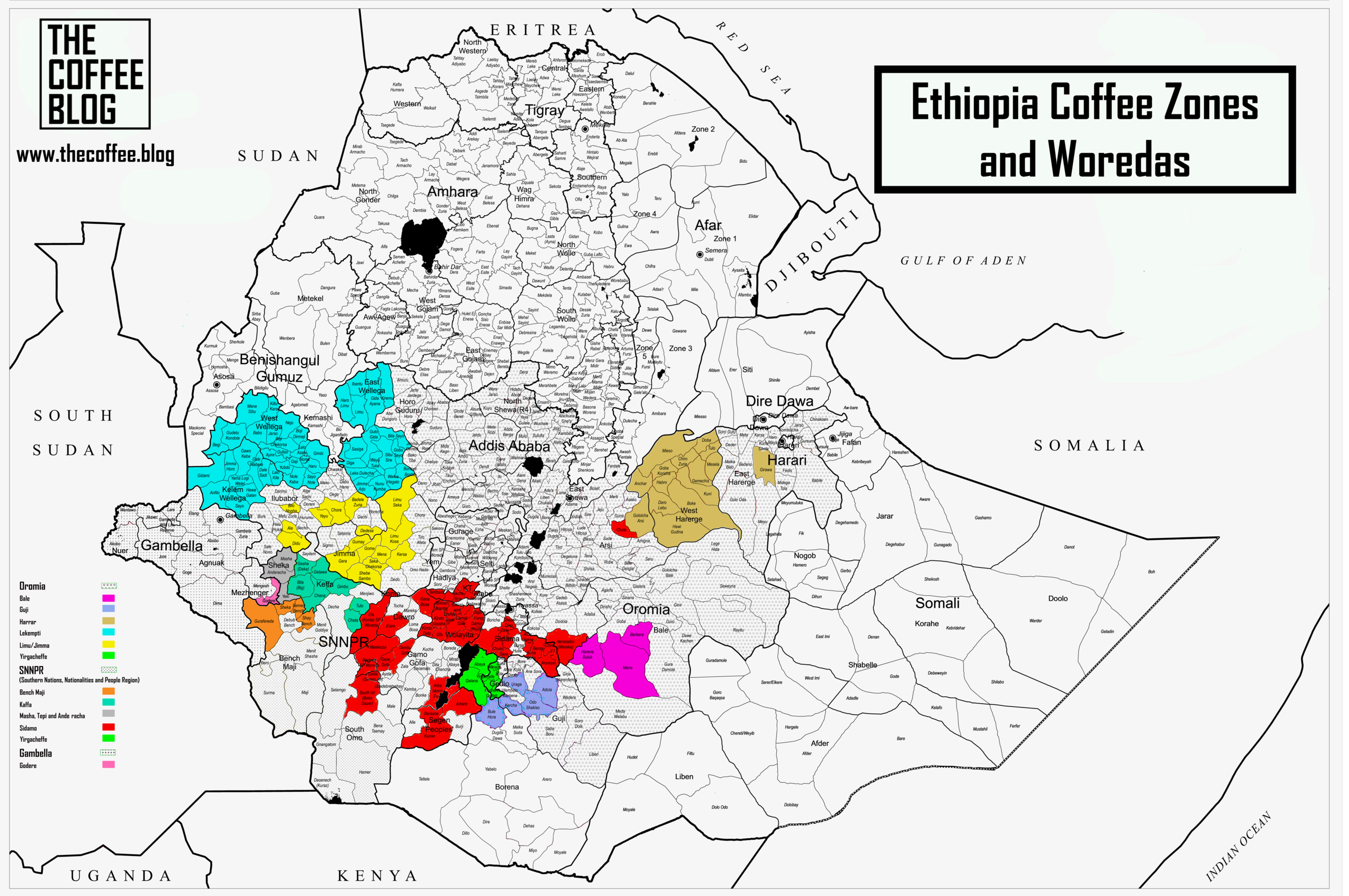

テスファエ・ロバ農園(Tesfaye Roba Farm)は、エチオピア(Ethiopia)南エチオピア州(SERS)(South Ethiopia Regional State)ゲデオ地方(Gedeo Zone)ゲデブ郡(Gedeb Woreda)ウォルカ・サカロ住民自治組織(Worka Sakaro Kebele)に位置する農園です。コーヒー生産地域としては、イルガチェフェ地域(Yirgacheffe Area)に区分されます。

農園主はテスファエ・ロバ(Tesfaye Roba)です。

イルガチェフェのコーヒーのほとんどは、家の裏庭にある0.5から2ヘクタールの土地で栽培されています。ロバ家は例外的に、ディラ(Dilla)の町の近くで大きな農園を運営していました。しかし、ゲデオ地方北部の人口過剰、土地不足、低い収入のために、多くの生産者が南部に移住しました。テスファエはこの流れを追って、ゲデオ地方の最南に位置し、グジ地方(Guji Zone)に接するウォルカ・サカロ住民自治組織に土地を見つけました。彼はそこで74112と74110の栽培を始めました。

その後、テスファエは、エチオピアのコーヒー輸出業者であるミジャネ・ウォラッサ・コーヒー輸出業者(Mijane Worassa Hiyu Coffee Export)のダニエル・ミジャネ(Daniel Mijane)と出会うことで、エチオピア商品取引所(ECX)(Ethiopia Commodity Exchange)を経由することなく、コーヒーを直接買い手に輸出することができるようになりました。

品種

品種は740110、74112です。

精製方法

精製方法はナチュラル(Natural)です。

工房 横井珈琲 エチオピア イルガチェフェ テスファエ・ロバ ナチュラル

味

ベリーのようなフレーバー、ハチミツのような甘さととろみのある口当たりが印象的です。蜜のような甘さが様々な果実感のあるフレーバーを包み込むように、複雑なフレーバーが綺麗にまとまった味わいです。

<参考>

"Lot 22c: Lot #22 Tesfaye Roba",The Ethiopian Cup<https://theethiopiancup.com/zh/lots/lot-22-tesfaye-roba-6>