スターバックスとセカンドウェーブ

スターバックスは一般にセカンドウェーブの代表格としてみなされている。規格品が大量に流通し、大衆に浸透するようになると、差別化を図るために目新しい商品の追求が始まるのは、資本主義の当然の流れである。コーヒー業界においては、それまでのファーストウェーブ、つまりインスタントコーヒーやコモディティコーヒー、ローグレードコーヒーなどの同一商品や規格品が大量に流通するようになり、コーヒーが日常に溢れるようになった時代の反動として、高品質でより美味しいコーヒーが追求されるようになる。それが俗にゆう「スペシャルティコーヒー」である。

フラペチーノを発明したのがスターバックスではないように、「本物のコーヒー」を求める運動もスターバックスが始めたことではない。1963年に国際コーヒー協定(ICA)がコーヒーの需給調整と価格の安定化のために結ばれ、これを運営するために国際コーヒー機関(ICO)が組織される。ICAの運動は奇しくも彼らが警戒していた共産主義化での計画経済に似ていて、生産量を調整できさえすれば品質は二の次になる。この反動として「高品質の生豆」に対する要求が起こり、その代表格が、そのすぐ後に設立されたピーツ・コーヒー&ティー (Peet's Coffee & Tea)のアルフレッド・ピート(Alfred Peet,1920-2007)である。彼はボストン茶会事件以降、紅茶に代わってコーヒーが飲まれるようになったため(これには異論もある)、基本的に浅煎り主流だったアメリカで、より本格的なコーヒーとして深めの煎りのコーヒーを提供した。これがスターバックスが現在でもコーヒー豆を深く煎る遠因になっている。

1970年代スペシャルティコーヒーの提唱者と言われるエルナ・クヌッセン(Erna Knutsen,1921-2018)は、それ以前の1960年代からあった運動を整理し、定義しただけであり、その定義に乗っかったSCAA(アメリカスペシャルティコーヒー協会)は「私たちこそが高品質コーヒーのオーソリティーである」と恥も外聞もなく威張り出したわけである(ジョージ・ハウエルやテッド・リングル(Ted R. Lingle)はこういった経緯で権威になった人たちであり、さらに重要なことは、何がおいしいコーヒーであるかもまた、この流れで「政治的に」決定されたのである)。

スターバックスもまた、シュルツが始めたコーヒー屋ではない。スターバックスはアルフレッド・ピートに学んだ英語教師ジェリー・ボールドウィン(Jerry Baldwin,1942-)、作家ゴードン・バウカー (Gordon Bowker)、歴史教師ゼヴ・シーグル(Zev Siegl,1942-)が1971年に共同経営で始めた焙煎豆を販売するコーヒー屋だった。簡単に概略だけ追うと、そこにセールスマンとして訪れ感銘を受けたシュルツがスターバックスに入社、シュルツはその後スターバックスを離れ1985年に自らのコーヒー会社、イル・ジョルナーレ(Il Giornale)を設立。そこで成功を収めたシュルツは一度離れたスターバックスを買収し、イル・ジョルナーレとスターバックスを統合する。これが現在のスターバックスの起源である。

アルフレッド・ピートやスターバックスの最初の共同経営者たちはコーヒー屋としての評価はともかく、経営者としては三流で(あるいはそもそも事業を大きくする気がなく)、逆にイノヴェーションには劣るがブランディングとマーケティングに優れたシュルツに彼らの成果は横取りされることになった。

ピートやスターバックスの最初の共同経営者たちは、ファーストウェーブからセカンドウェーブへの移行において「消えゆく媒介者(A vanishing mediator)」(フレデリック・ジェイムソン)となった。これはフレデリック・ジェイムソン(Fredric Jameson,1934-)がマックス・ウェーバー(Max Weber,1864-1920)の批評において用いた概念で、プロテスタンティズムを封建主義と資本主義の間の消えゆく媒介者に位置付けた。

形式は内容に遅れる。新しい内容は古い形式の中で胎動しながら成長し、やがて古い形式を打ち破る。すると、そこに新しい形式が生まれる。この古い形式と新しい形式の媒介者となる新しい内容は、新しい形式に回収され、消滅する。この新しい内容が「消えゆく媒介者」である(最初の共同経営者たちはシュルツの知名によって上書きされ、ピートの「ピーツ・コーヒー&ティー」は2002年日本に進出するがすぐに撤退、2012年にドイツのヨー・ A・ベンキーザーに買収される)。

シュルツのイル・ジョルナーレでの試行錯誤はその後のビジネス展開の下地となった。彼はそこでブランディングの基礎や人材育成の方法の方向性を確立した。シュルツは彼がイタリアから学んだ「顧客との絆」から、「友情」の確立をブランディングの基礎に据える。シュルツは「パートナー」と呼ばれる従業員全員に健康保険を提供したアメリカで唯一の企業となった。オバマケアがあれほど反発を招いた国であることを考えれば、これは画期的なことだったと言えるだろう。

1994年にブラジルで記録的な霜害が発生する。これによって生豆の国際相場は3倍から4倍に高騰する。スターバックスは「低品質」を理由に、ブラジルから豆を買ったことがなかったため、それほど打撃を受けることはなかった。ここから数年間のコーヒーの価格高騰の時期は、在庫でのやりくりと経費削減、コロンビアから1年分のコーヒー豆を買い付けることによって、この危機を乗り切る。

しかし、これはコーヒー価格高騰と見るか、価格回復と見るかで、見え方が異なってくる。1991年に米ソ冷戦体制の終結し、1989年のICAの輸出割当制の停止、1993年のアメリカのICO脱退などがあり、コーヒーも需給バランスの改善したことよって、それまで低く抑えられてきたコーヒー価格が適正な水準に回復したと見た方が正しいであろう。

スターバックスの日本進出翌年の1997年は、アラビカ種が高騰した年だった。この価格の高騰から、1982年にSCAAが設立されて以来、ちょうどこの頃に巷にもスペシャルティコーヒーの浸透し始めた時期だということが見て取れる。この時期にネスレなど他の大手のコーヒー会社までもがスペシャルティコーヒーの販売に乗り出したことを考えてみれば、スターバックスと他の大手のスペシャルティコーヒーの販売はほぼ同時期であり、よく言われるようにスターバックスがスペシャルティコーヒーの普及に貢献したという説がどこまで正しいのかわからない。

しかしその後すぐ、第二次コーヒー危機が起こり、コーヒー豆の価格が下落し続けた。1990年代後半スターバックスの多店舗展開の時期は、ちょうど時期に当たる(第一次コーヒー危機はICAの加盟国の思惑のズレから経済条項の停止、各国の余剰が市場に一斉に放出された結果、価格が暴落した1987-1992年頃までを指し、第二次コーヒー危機はベトナムのロブスタ生産急成長とブラジルの大増産による供給過剰によって起こった1990年代終わりから2004年頃までを指している)。

店舗を拡大していけば、より多様な顧客のニーズに合わせて、経営も妥協して行かざるを得なくなる。味としては劣る無脂肪乳を使用することにより、健康にこだわりを持つ顧客のニーズに応えることができ、他の企業にライセンスを与えることによって、自らは店舗を運営することなく、店舗の拡大ができるわけである。

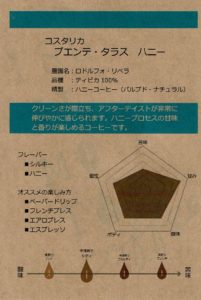

ファッションブランドが高級ブランドとしてのイメージを維持するための重要な戦略の一つが、ライセンス契約を取り止めだった。しかし、スターバックスの世界進出はライセンス契約による出店が欠かせない。スターバックスは直営店舗の他に、2004年から始まったライセンス契約による出店も行っている。日本の運営会社ではJRグループとTSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC)がその代表である(スターバックスのこのライセンス契約による店舗展開は第二次コーヒー危機の終わりと重なっている)。2004年はスターバックスがコスタリカに「ファーマーサポートセンター」を設立する準備をしていると発表した年であり、またフランスのパリに出店した年でもある。コスタリカのファーマーサポートセンターの設立、そして、それに続く生産各国でのファーマーサポートセンターの設立は、コーヒーの将来のためというよりもむしろ、スターバックスが自社のコーヒーを将来的に確保することを目的としたものである。

1985年のイタリアのマクドナルド進出に対する反発が、スローフード運動を引き起こした国の文化から、グローバリズムを代表する企業が生まれたのは皮肉な話であるが、モデル・俳優出身のトム・フォードは2004年にグッチを離れ自らのブランドを設立、ファッション業界で確固たる地位を築き上げている。それに対して、貧しい労働者階級出身のシュルツはイタリアのエスプレッソ文化をアメリカに、そして世界に広めることでアメリカンドリームを掴み取ることに成功したのである。シュルツの主著である『スターバックス成功物語:原題 Pour Your Heart Into It 』は「スターバックスの世界的な成功は私が優れた経営者だからだ。」と言わんばかりの、畢竟アメリカンドリームを掴み取った勝ち組の自己啓発本といった類のものであるが、『コーヒーの真実:原題 Coffee: A Dark Story 』の著者であるアントニー・ワイルド(Antony Wild,1955-)が喝破するように、「グァテマラの貧民街で将来の希望をもてずにコーヒー農園を捨てた小規模農民が、シュルツの励ましのメッセージに、少しでもなぐさめを見いだすこと」はないのである。(『コーヒーの真実』p16)

シュルツの『成功物語』では、ブランドの信頼性に多くのページが割かれている。が、シュルツはブランドの確立が目標ではなく、素晴らしい企業(何かを目指す企業、製品が本物であること、社員が情熱を抱くことに価値を見いだす企業)を作り上げることが目標であると語っている(ハワード・シュルツ『スターバックス成功物語』p.334)。シュルツはこれがスターバックスの個性であると言いたいのだろうが、傍から見るとシュルツの掲げる目標は漠然としている。

スターバックスのミッション

スターバックスが1990年に表明したミッションには、スターバックスの使命として最高級のコーヒーの供給者となることを掲げられていた。

スターバックスの使命は、最高級コーヒーの世界一の供給者になると同時に、われわれの主義・信条においてけっして妥協することなく成長することである。

John Simmons(2004).The Starbucks Story: How the brand changed the world.(ジョン・シモンズ 小林愛(訳)(2004).『スターバックスコーヒー―豆と、人と、心と。 (THE BRANDING) 』ソフトバンクパブリッシング株式会社.p97)

このミッションの三つ目の信条には「コーヒーの調達・焙煎・流通において、常に最高級のレベルを目指す。」ことが掲げられている。しかし、現在のスターバックスのミッションからはこのような文言が消えており、1990年の段階でシュルツがミッションを固めた時にはあったある種の理念が、現在では空疎な言葉の羅列に成り下がってしまっている(スターバックスが現在掲げる「ミッションと価値」はここから)。

最後に置かれた六つの信条は「将来の繁栄には利益率の向上が不可欠であることを認識する」というものだった。しかしその「利益率の向上」は、あまりにも巨大化してしまったグローバルチェーンと化したスターバックスから、ある種のヴィジョンを奪ってしまったのではないだろうか。

シュルツのスターバックスのスタートはその買収にあった。シュルツはスターバックスはその起源が初めから失われているために、スターバックスは店舗拡大が自己目的化しているのである。シュルツは、あるいはシュルツのスターバックスはもともとアイデンティティに欠いているため(一般的にはそう思われていないが)、無際限に拡大していく。この見境もない店舗拡大が行き着く果てはどこなのか?

スターバックスが、いっそのことフラペチーノ会社と割り切ってくれれば消費者としてもわかりやすく、スターバックスもコカコーラのように強固なブランドとして確立できそうなものだが、ある意味で、このアメーバのようなスターバックスのあり方が、グローバル資本主義をしぶとく行き残る術なのかもしれない。

(続く)。

<参考>

ハワード・シュルツ、ドリー・ジョーンズ・ヤング(1998)『スターバックス成功物語』,小幡照雄・大川修二(訳),日経BP社.

ジョン・シモンズ (2004)『スターバックスコーヒー―豆と、人と、心と。 (THE BRANDING) 』,小林愛(訳),ソフトバンクパブリッシング株式会社.

妹尾裕彦(2009)「コーヒー危機の原因とコーヒー収入の 安定・向上策をめぐる神話と現実ー国際コーヒー協定(ICA)とフェアトレードを中心にー」,『千葉大学教育学部研究紀要』第57巻,p203-228,千葉大学.<https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900066951/13482084_57_203.pdf>