鳥目散 帰山人とマンデリン

朝の一杯のマンデリン

鳥目散 帰山人(とりめちる きさんじん)の一日の始まりの一杯は、必ずネルドリップのマンデリンです。

正確には、朝、自分用のマンデリン(25年以上ずーっとマンデリン)をネルドリップで淹れて、次に自分2杯目とカミさん用のコーヒー(今朝はメキシコ)をコーノ式で淹れて、ペットボトルに氷点抽出コーヒーをセットして・・・朝だけ自家消費だけで毎日200g以上コーヒー挽いてるジャン!

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) July 27, 2010

一日の始まりは特濃マンデリン(もう30年以上欠くことのない毎日です)。新元の一杯は年が明けるとともに喫しています。 pic.twitter.com/Z3EUr5sUAi

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) December 31, 2018

昨夜は越年と同時に新年初のネル淹てマンデリンを味わいました。元朝に初釜となるマンデリンを手網で焙煎しました。今年もよろしくお願いします。

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) January 1, 2021

(画像は自宅から北約2kmの牛山町の牛モニュメント) pic.twitter.com/V9ezRLFW8u

明けまして年の初めはマンデリンです。もっとも何十年も毎日の1杯目はマンデリンです。今年もよろしくお願いします。 pic.twitter.com/3WUs1vfV2u

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) December 31, 2022

明けまして年の初めはマンデリンです。何十年も1日も欠かすことなく毎日の1杯目はネル淹てのマンデリンです。今年もよろしくお願いします。 pic.twitter.com/9Fc7PSluVF

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) December 31, 2023

明けまして年の初めはマンデリンです。毎日毎日の1杯目は何十年も1日も欠かすことなくネル淹てのマンデリンです。今年もよろしくお願いします。 pic.twitter.com/wwwJ38we26

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) December 31, 2024

「強烈に記憶に残っている」コーヒーにも、マンデリンを挙げています。

「なくなったら困る生豆」にも、マンデリンを挙げています。帰山人にとっての朝の一杯のマンデリンは、人類の生命よりも重いそうです。

手網焙煎

朝の一杯のマンデリンは、手網での焙煎です。

手網でマンデリンを焙煎しました。生豆400gを10分30秒で深煎りにします。この焙煎だけは特殊で、2ハゼのピーク手前から火床に近づけます。最後の7秒くらいは着火して手網が火だるまになります。でも、もう30年以上も好きで続けている仕立てなので、私自身はどうとも思いません。 pic.twitter.com/PCo0ivnjLM

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) July 16, 2020

今のところ売る気はありません。

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) July 17, 2020

まず、この豆は「自分だけが自分のレシピで焼いて挽いて淹れて自分だけが美味しい」と思う前提なので、家族にすら出したことはないし、他人の評定を求めないからです。あと、「手網で400g一挙に焼く」しか再現できない香味なんですが、それを解る他人がいる確信がないw

はるか昔の学生時代、8段階ロースト(死語?)×焙煎時間を最短4分から最長120分までくらい変えて手網焙煎、計100バッチほど試飲・給水・給餌・排泄・仮眠以外は焼き続けた3日間。4分イタリアンも120分ライトも、その実践が「一本焼き」や「火入れ仕立て」という変態焙煎を生み出した、と今でも思う。 https://t.co/Hgtm0eCdJu

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) July 20, 2020

手網でマンデリンを焙煎しました。焙煎時間は11分20秒です。焼き上がり全量を冷却後に手網に戻した画像です。一度に400g(生豆)も焼けますか?と訊かれる方がいますが、ご覧の通り私は焼きます。できるかどうかじゃなくて、焼くんです。 pic.twitter.com/CpzzB2qaFZ

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) August 13, 2020

マンデリン400gを手網で火だるま焙煎(焙煎時間は09分00秒 最後の13秒は豆集団が火に包まれた状態/特に他人へ薦める焙煎ではありません/倣った場合は各自の自己責任でお願いします) pic.twitter.com/qyKXxXRdwh

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) November 22, 2021

承前) もっとも旦部さんは《それがおいしさにつながるかどうかは分かりません》って言う。そりゃそうだ。嶋中さんは《「結果は見てのお楽しみ」といった“いい加減さ”に魅力がある》って言う。それは私には違う。文字通り「身命を賭す」、失敗したら本当に死ぬ覚悟で挑むんだよ。

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) January 25, 2022

今年の初釜は本日、手網焙煎のマンデリンとなりました。400gを9分15秒で火だるま焙煎。 pic.twitter.com/jAwVWAthWn

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) January 8, 2024

今年の初釜は本日、手網焙煎のマンデリンとなりました。400gを10分30秒で火だるま焙煎。 pic.twitter.com/85plFlcbh0

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) January 6, 2025

しかし、帰山人の珈琲遊戯で販売されるマンデリンは、手網ではなく手廻しの焙煎です。

【珈琲遊戯】 珈琲豆「トバコ」をどうぞ。https://t.co/CVVEcFNgko

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) January 6, 2021

《普段飲まれている》というのが毎朝ネル淹れで飲んでいるコーヒーを指すとするのであれば、焙煎の道具も焙煎のプロセスも全く異なるものです。朝のマンデリンは手網でしか生みだせませんし、今般の珈琲遊戯のトバコと同じものを手網で作り出すこともできません。

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) January 6, 2021

珈琲遊戯「トバコ」は手廻し釜で焙煎しています。https://t.co/0wUq0P8IWF

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) January 11, 2021

帰山人の珈琲遊戯 インドネシア スマトラ島 マンデリン トバコ

マンデリン トバコ

【生豆と焙煎の仕立て】

インドネシア共和国 スマトラ島 リントン地区

マンデリン トバコ G1

ティピカ他(?) ギリンバサ(スマトラ式精製) 100%正直に言えば、マンデリン・トバコというブランド豆は

フレーバー通販ページ

扱い慣れ過ぎているほど長らく触れているので、

ある意味でどうとでも焼ける自信はあります。しかし、

今般のロットは、クリーミーでアーシーな加減が

カビ臭いほど強すぎず、かといって粘性のある

口当たりが弱いわけでもない、バランス感の優れた

ものでした。そこで、マンデリン特有の苦甘い‘甘さ’を

最大限に引き出すことを狙って、適度な深煎りまで

じっくりと焙煎しました。直火の手廻し釜で火力一定の

「一本焼き」、焙煎時間は22分25秒で、見た目以上に

深煎り感のある‘甘い’味わいの仕立てにしました。

濃いめに淹れて、チビチビと味わうのも一興でしょう。

ゆっくりとご笑味ください。

トバ湖周辺地域で生産されるマンデリンは、昔の伝統的なマンデリンの後継と解釈できる高品質なマンデリンです。

マンデリンが「マズくなった」理由として考えられることの一つは、トバ湖周辺で栽培されている品種の変遷が一つ考えられる。もう一つには、栽培エリアの変更もあるんじゃないのか…よく言われる「アチェへの広がり」以前に、そもそも現在のトバ湖エリア自体が「昔の産地」じゃなかったとか…。

— Y Tambe (@y_tambe) July 27, 2010

アリかも。「トバコ」っていうブランド名が日本で流通しはじめたのは確か80年代半ば過ぎだったしぃ。それまで栽培地を謳ったマンデリンはごく少数。RT @y_tambe …栽培エリアの変更もあるんじゃないのか…そもそも現在のトバ湖エリア自体が「昔の産地」じゃなかったとか…。

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) July 27, 2010

あの頃。「トバコ」って何だ?トリニダード・トバゴが関係しているのか?イヤ、トバゴじゃなくてトバコ、トバっていう湖らしいぞ。それどこにあるの?で、なんちゅうダサイ名前なの?・・・なぁんていう会話が地方の自家焙煎珈琲店では飛び交っていましたなぁ。

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) July 27, 2010

「本来のマンデリンでないものをマンデリンと言って売るのは詐欺だ!」とまで言っている人がいるんですか?少なくとも私の周りで「アチェの豆までマンデリンと言って売るのは詐欺だ!」とか「近年マンデリンのオレオレ詐欺が流行っている元凶はスターバックスだ!」とかハッキリ言っている人は、私しかいませんよ(笑)。ま、「懐古趣味」と「自己陶酔」の裏返しであることは責める側も責められる側も大して違いはないのかも知れませんね。じゃ、少なくとも事実はどうなんだ、っていう点でこの論考はスゴク価値があるものだと感じます。

帰山人のコメント「マンデリン:北スマトラのコーヒーの歴史」,百珈苑BLOG 2010年8月9日.

そういう風に「好意的に」解釈するなら、トバ地区のコーヒーが、北スマトラの伝統と栄光のある「マンデリン」を名乗ることを許容することはできるだろう…というか、現状を「許容」するためには、そう解釈せざるを得ない。

— Y Tambe (@y_tambe) August 3, 2010

トバ地区マンデリン正統後継論は勝手な贔屓目解釈だと自覚していたオレだが、何だか嬉しくなっちゃうネ!w QT @y_tambe そういう風に「好意的に」解釈するなら、トバ地区のコーヒーが、北スマトラの伝統と栄光のある「マンデリン」を名乗ることを許容することはできるだろう…

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) August 3, 2010

味

マンデリン特有のアーシーなフレーバーとクリームのようなまろやかな口当たりと甘さのバランスが絶妙です。マンデリンの中でも、甘さとまろやかさに秀でた味わいです。

帰山人の珈琲遊戯 インドネシア スマトラ マンデリン ビンタン リマ

ビンタン リマ

【生豆と焙煎の仕立て】

インドネシア共和国 スマトラ島 リントンニフタ&パランギナン地区

マンデリン ビンタンリマ ギリンバサ(スマトラ式精製) 100%石光商事&ユーエスフーズが、《一度飲んだら虜(とりこ)になる

コーヒー。クリーンで強いマンデリン》と喧伝しているブランド豆、

それが「ビンタンリマ」です。今般に使用したロットの生豆は、

確かに「強いマンデリン」です。アーシーなところがかなり強烈で、

(誤解を恐れずに、あくまで感応で表現すれば)口に含む前から

鼻先でカビ臭さや土臭さを感じてしまうくらいの強さです。これは、

どんなに深煎りにしても消えない特徴です。舌触りも《クリーン》

というよりも滑らかにヌメッとした粘性があります。苦さをおそれて

焙煎度合いを浅めにすると、ややザラついた酸味が出てしまう。

どこまで踏み込んで、どう焙煎するか、意外と難しい生豆です。この「五つ星」を称する「ビンタンリマ」を、手選別で精選してから、

フレーバー通販ページ

独特の風味と深煎りで生ずるクリーミーな苦甘さが相並び立つ

ところまで踏み込んでしっかり深煎りにしました。手廻し焙煎機で

火力一定の「一本焼き」、焙煎時間21分55秒で仕立てています。

「ビンタンリマ」を、さらに星を六つへあげた「ビンタンオノム」へ、

「珈琲遊戯」がお届けします。マンデリンの良品をご笑味ください。

「ビンタン リマ」は、トバ湖南部に位置するリントン・ニフタ(Lintong Nihuta)とパランギナン(Paranginan)の厳選された、標高1,400m - 1,500mの約40の小規模農家で栽培されたマンデリンです。品質劣化を防ぐため、生産地域からパーチメントコーヒーの状態で出荷されています。

「今まで飲んだマンデリンの中でナンバーワン。」

「インドネシア マンデリン ビンタンリマ」,US FOODS.

「マンデリンの中のマンデリン。」

「もう他のマンデリンには戻れない。」

「圧倒的なクオリティ。」

「挽いているときからそそられる。」

とお褒めいただくことが多い商品です。

「ビンタン リマ」を飲むと「もう他のマンデリンには戻れない。」そうですが、帰山人の珈琲遊戯のコーヒーを飲むと、「もう今までのコーヒーは飲めません」。

もう今までのコーヒーは飲めません 【珈琲遊戯】https://t.co/BAswfZXaMZ

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) June 18, 2020

「ビンタン リマ」を取り扱っているユーエスフーズ(US FOODS)は、石光商事株式会社の子会社です。石光商事株式会社の代表取締役社長は、帰山人の友人である石脇 智広(いしわき ともひろ)です。

毎度の如く石脇さんの話は、研究の精度と知見の水準が高いことに加えて、アラやアナが少ない喩え上手であった。コーヒー生豆の熟度に関して、「非水洗式メインストリームのコーヒーにはサイズ依存性がある」コト、「プレミアムコーヒーの特徴は熟度の高さにある」コトを聴きながら思う…品種や産地の特性を加えて考えると、精製法や選別法がいわゆる‘品質’や‘特徴’に相関している実態が改めてよく見えてくる、面白い。

「玄呂玄さんとは?」,帰山人の珈琲漫考 2014年6月1日.

「精製法や選別法がいわゆる‘品質’や‘特徴’に相関している」とのことですが、帰山人によると、スマトラ式精製法による生豆には、「表面に鼈甲(ベッコウ)或いは蝋(ロウ)のような半透明状のツヤが見られる、筋状或いは斑紋状に白っぽい斑入りのようなムラが見られる」そうです。

スマトラ式精製法による生豆の特徴として、表面に鼈甲(ベッコウ)或いは蝋(ロウ)のような半透明状のツヤが見られる、筋状或いは斑紋状に白っぽい斑入りのようなムラが見られる、と私見では捉えています。但しこの特徴は、私の見てきた四半世紀間でも(細かな産地や品種の別はともあれ)どんどん薄れていく(場合によっては全く無い)傾向にあります。それに並行して巷では「濃い青緑色」を特徴に挙げることが顕著になってきているような気がします(私見では北スマトラの豆は決して青緑色が濃いとは思っていなかったんだけどなぁ…)。この変化は流通体制の変化が原因ではないかと推測しています。

帰山人のコメント「インドネシアコーヒーの歴史と品種(3)」,百珈苑BLOG 2010年8月6日.

ビンタン オノム

原料の生豆は、マンデリンの「ビンタンリマ」100%です。

しかし、つくった焙煎豆は「ビンタンオノム」を名乗ります。インドネシア語でもバタク語でも「ビンタン」(Bintang)は「星」、

「リマ」(Lima)は「5」を意味します。

「ビンタンリマ」は「五つ星」、なんと鼻につく大層なブランド名

の生豆でしょう。だから、この「五つ星」の生豆を、珈琲遊戯はさらに精選して

フレーバー通販ページ

焙煎して「六つ星」にしました。

「6」は、インドネシア語で「ウナム」(enam)、

バタク語の一部(トバ・バタク語系)では「オノム」(onom)です。

だから、今般のマンデリンは

「ビンタンオノム」(Bintang Onom)です。

帰山人の珈琲遊戯の「ビンタン オノム」は、ユーエスフーズ(US FOODS)の 「インドネシア マンデリン ビンタンリマ」の焙煎豆です。

【珈琲遊戯】 五つ星から六つ星へ

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) June 14, 2020

必ずホシをあげる!https://t.co/L9orjZBKOO pic.twitter.com/hQzpXm08hB

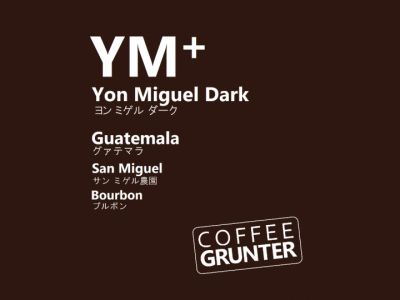

かつて「サン・ミゲル」が「ヨン・ミゲル」に進化したように、、帰山人の精選と焙煎で「五つ星」(ビンタンリマ)が「六つ星」(ビンタン オノム)へ「ホシを上げる!」。

味

強く野生味のあるアーシーフレーバーとバターやクリームのような滑らかな口当たりが印象的です。個性の強いマンデリンが、精選と焙煎によって、うまくまとまった味わいになっています。また、余韻はほとんど残らず、上品な味わいのスマトラタイガーと対極にあるような印象です。

大福星(おおふくビンタン)

【生豆と焙煎の仕立て】

インドネシア共和国 スマトラ島

リントンニフタ&パランギナン地区

マンデリン ビンタンリマ G1 17UP

ティピカ系 ギリンバサ(スマトラ式精製) 100%インドネシア語でもバタク語でも「ビンタン」(Bintang)は「星」、

フレーバー通販ページ

「リマ」(Lima)は「5」を意味します。この「五つ星」を称する

「ビンタンリマ」生豆を、手選別で精選してから、直火の

手廻し焙煎機で火力一定の「一本焼き」、焙煎時間は

17分55秒で深煎りに仕上げました。

マンデリン独特のクリーミーな苦甘さはもちろんですが、

(例えば、以前の「ビンタンオノム」よりも短時間で焙煎して)

今般はビンタンリマ特有(好き嫌いが分かれるほど独特)の

風味がより強く感じられるように仕立てています。

このマンデリンが福を呼び活を入れる…だから、その名も

「大福星」(おおふくビンタン)。目が覚めるような衝撃を

ご笑味ください。そして皆さまに大きな福がありますように。

選別しているビンタンリマは【珈琲遊戯】で近日登場予定

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) May 3, 2021

その名も「大福星」

(「だいふくせい」とは読まずに「おおふくビンタン」と読みます) pic.twitter.com/hVk0M0N4ou

味

目が覚めるような強力なアーシーフレーバーが印象的です。鼻の奥というより喉の奥に抜けるような強力なアーシーフレーバーは、他に見られないものです。

帰山人の珈琲遊戯 インドネシア マンデリン G1 スマトラタイガー

極虎(うるとらたいがー)

【生豆と焙煎の仕立て】

インドネシア共和国 スマトラ島 北スマトラ州

リントンニフタ地区(トバ湖の南辺界隈:

リントン・シボロンボロン・ドロックサングール)

マンデリン G1 スマトラタイガー 19+

シガラウータン(アテン)・スマトラティピカ・ジュンベル(S795)他

スマトラ式精製(ウェットハリング=ギリン・バサ) 100%原料はアタカ通商のオリジナルブランド「スマトラタイガー」の

ニュークロップ(最新ロット)です。このシリーズはアチェ地区で

産出する豆から始まったので、今でも30kg入正袋には「LAKE

TAWAR」(タワール湖)と刷られていますが、今般の産地は

300kmも南東にあるトバ湖の南辺界隈、リントンニフタ地区です。

いわゆる「マンデリン」の中でも超大粒を選り分けた超高級品

「スマトラタイガー」、この最新ロットを珈琲遊戯ではさらに手元

で選別してから焙煎…名付けて「極虎」(うるとらたいがー)です。直火の手廻し釜で火力一定の「一本焼き」です。

21分25秒と21分20秒で焙煎した2釜を混合した

深煎りの仕立てです。口に含んで感じる味わいは、苦くて甘いところにクリーミーで

フレーバー通販ページ

豊かなコクが乗っています。マンデリン特有の土っぽいような

泥っぽいようなアーシーさがあります。但し、鼻先の香りは

極端に強くありません(ビンタンリマやシナールなどより弱い)

ので、例えば思いっきり濃いめに淹れても上品な苦甘さが

冷めても崩れることなくゆったりと楽しめます。ご笑味ください。

狛虎(こまとら)

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) December 19, 2021

画像は2021年12月18日15時頃撮影

尾張信貴山 泉浄院(愛知県犬山市倉曽洞にある真言宗醍醐派別格の寺)にあります pic.twitter.com/5GyYCMVHvm

あ、そうそう、ごく最近では、「マンデリン・スマトラタイガー」なんて僕らの名前を

「トラの暑中見舞」,帰山人の珈琲漫考 2009年6月25日.

ブランドにしたコーヒーも出回り始めたそうです。

こちらは本来のマンデリン産地の上質な豆ではあるんですが、

でもねぇ、同じコーヒーの栽培開拓で絶滅に追いやられている僕たちの名前を

ブランド名にするのって、あのぉ~当事者としては複雑な気持ちなんですけど。

どうも人間って生き物は、商売の為なら「虎の威を借る」のも辞さないらしい…

人間って酷い生き物ですね…

寅(トラ)年にアケマシテオメデトウ、僕はスマトラ虎(トラ)です。

「トラの新春賀詞」,帰山人の珈琲漫考 2010年1月1日.

(http://kisanjin.blog73.fc2.com/blog-entry-140.html 参照)

昨年6月の記事「トラの暑中見舞」では、スマトラ島での違法なコーヒーの

栽培開拓が僕たちを絶滅寸前にしていることをお話ししましたが、

帰山人が「今年の十二支はトラじゃ。だからトラジャコーヒーを語れ」と

クダラナイ駄洒落話を強要するので、スラウェシ島の話を少しいたします。

えっ?スラウェシ島の話ならば、その島の虎が話せばイイんじゃないかって?

残念でした、同じインドネシアの島でもウォレス線(生物分布境界)で

隔てられるスラウェシ島には、虎が元々生息していないのですよ

(バビルサっていうイノシシに似た絶滅を危惧する固有種はいますが)。

番組中にウォレス線(Wallace Line)の話をしましたので、2つのコーヒー豆の産地と位置関係がわかる概略図を掲げておきます。 pic.twitter.com/IlB7vdsKYn

— 鳥目散 帰山人 (@kisanjin) December 23, 2021

味

上品でクリーンなアーシーフレーバーと豊かな苦甘さが印象的です。冷めてくると苦味が落ち着き、上品さと甘さがよりクリーンに感じられるようになります。