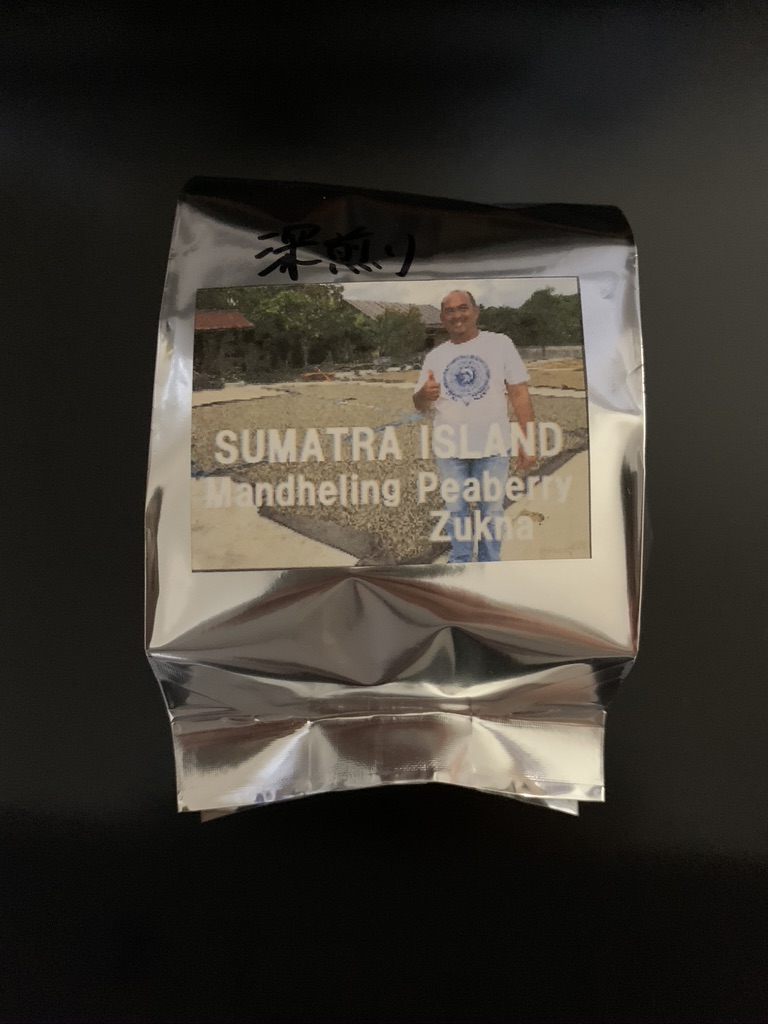

カフェ ランバン インドネシア スマトラ島 マンデリン ピーベリー ズクナーです。

カフェ ランバン(Café RANBAN)は、1977年に創業した北海道札幌市にある自家焙煎珈琲店です。札幌市の自家焙煎の先駆けとなる珈琲店の1つです。

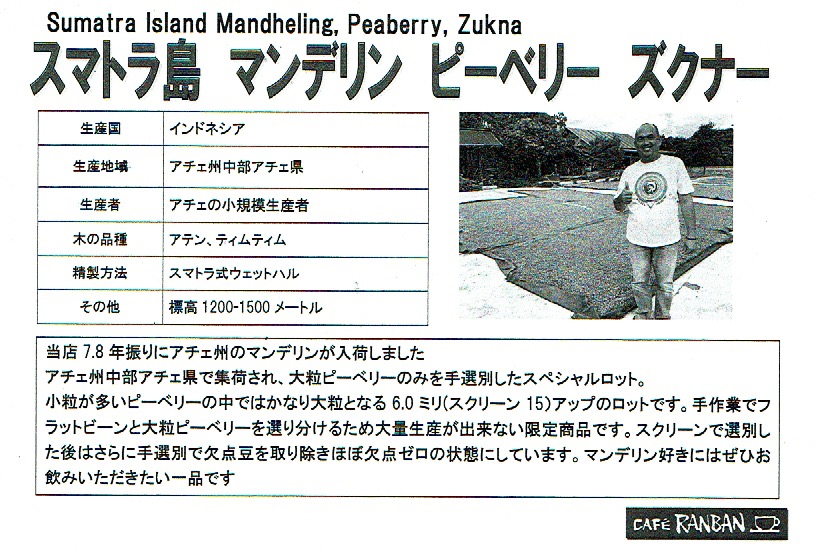

インドネシア スマトラ島 マンデリン ピーベリー ズクナー

マンデリン ピーベリー ズクナー

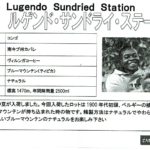

スマトラ島 マンデリン ピーベリー ズクナー(Sumatra Island Mandheling Peaberry Zukna)は、コレクターのズクナー(Zukuna)によって作られたロットです。

インドネシアのコーヒー生産者は1ヘクタール程度の小規模農家が大半のため、生産者(Farmer)と取引業者(Trader)、輸出業者(Exporter)の間に「コレクター(Collector)」と呼ばれる仲介業者が介入します。特にアチェ州は、生産者が農園単位で存在できません。

コレクターは生産者からコーヒーを集荷し、ロットを作り、精製会社に持ち込みます。この流通の過程で「スマトラ式」の精製が行われますが、コーヒーチェリー、パーチメント 、グリーンコーヒーのどの段階まで精製するかは、生産地域やコレクター、精製会社によって異なります。この複雑な流通過程のなかで、いかに品質を安定させるかが、インドネシアのスペシャルティコーヒー生産の課題となります。

farmer→collector→trader→exporterという流れで、farmerが収穫からpulping、pre-drying(含水量 45%)まで行い、それをcollectorが集荷(集めるだけで加工はしない)、それをtraderがre-dryingしてwet-hullingし、bean-dryingまで行う(sortingやblowingなども)、というシステムのようです。

このシステムが採用されている主な理由として三つ挙げられてます。どれも結局は「湿った気候では現地で十分に乾燥させるには長い時間がかかるから」ですが、含水量の多い時点で集荷する方が、(1)時間をかけて乾かすより農民は早く現金を貰えるから、(2)家族経営の小規模農園が多くそんな手間をかけてられない、(3)traderの方が効率よく乾かす設備を持ってるから、というのが挙げられてました。一応、(3)の理由は上で考察した内容とほぼ一致してましたが、それだけでは論考が甘かったようです。

「インドネシアコーヒーの歴史と品種(3)」のコメント欄,百珈苑BLOG 2010年8月6日.

「さっさと取引業者に集荷させて」日銭を貰える、という点も現地では重要な要因のようで。この辺りも、大きな意味での「流通体制の変化」に関連することになりそうですね。

アチェ州は、2001年までアチェ特別自治州と呼ばれており、インドネシアでも独特の歴史を持った特異な地域です。コレクターによって集荷されたコーヒーは、北スマトラ州の州都であるメダン(Medan)に集められますが、アチェ州とメダンを繋ぐコレクターが少なかったため、アチェ州のスペシャルティコーヒーのマイクロロットの生産は難しいものでした。

このロットは、コレクターのズクナーによって、アチェ州中部アチェ県(Central Aceh)の生産者から集められ作られた生産量の少ない希少なピーベリーのマイクロロットです。

アタカ通商とマンデリン

スマトラ島 マンデリン ピーベリー ズクナーは、アタカ通商が取り扱っているマンデリンです。

アタカ通商の取り扱っているマンデリンには、「スマトラタイガー (Sumatra Tiger)」、「スマトラタイガー ブルーアイ(Blue Eyes)」、「バタックランド(Batak Rando)」、「ソフィー(Sophy)」、「インザスカイ(In The Sky)」があります。

「インザスカイ(In The Sky)」はピーベリー ズクナーと同様に、スマトラ島アチェ州中部アチェ県で生産されており、移民政策で移住してきたジャワ人の第2世代が多く関わっています。

規格(グレード)

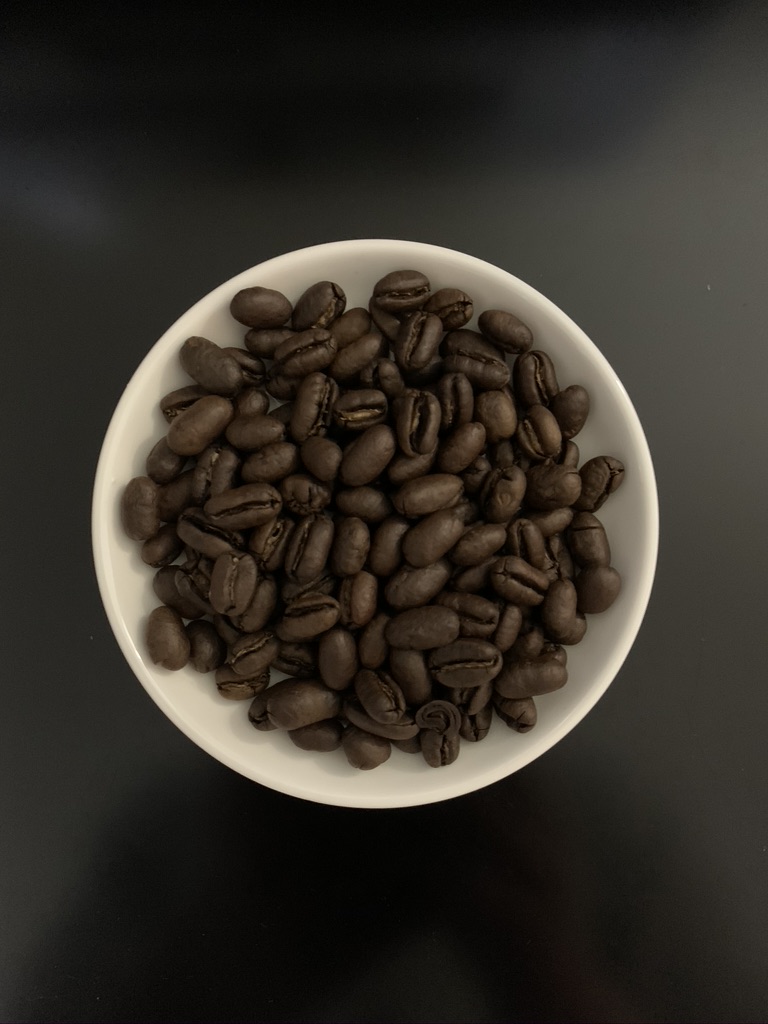

グレードはG-1、スクリーン15アップのスぺシャル・プレパレーションです。

スマトラ島 マンデリン ピーベリー ズクナーは、6.0ミリ以上の大粒のピーベリーを手作業で選別した限定ロットです。スクリーン選別後、さらに手選別で欠点を取り除いています。

品種

品種はアテン(Ateng)、ティムティム(TimTim)です。

精製方法

精製方法はスマトラ式(ギリン・バサ(Giling Basah)、ウェット・ハル(Wet Hulling))です。

カフェ ランバン インドネシア スマトラ島 マンデリン ピーベリー ズクナー

数十年振りにアチェ州のマンデリンが入荷しました。アチェ州中部アチェ県で集荷され集荷されたピーベリーの中では大粒(6ミリ)の物を手作業で選別しています。マンデリン好きにはぜひ飲んでいただきたい一品です。

カフェ ランバン

深煎り(フレンチロースト)

味

青草や芝のような独特のフレーバー、バターのような甘さと滑らかで柔らかな口当たりが印象的です。深煎りでも酸味の残る焙煎度で、オレンジやグアバのような酸味が印象に残ります。

温かい状態では、バターのような甘さと滑らかな口当たりの印象が、冷めた状態では、青草や芝のような独特のフレーバーとオレンジやグアバのような酸味の印象が強いです。

スマトラタイガーと比較すると、フレーバーの印象は控えめですが、バターのような甘さの印象が強い柔らかな味わいのコーヒーです。

極深煎り(イタリアロースト)

味

青草や芝のような独特のフレーバー、バターのような甘さと滑らかな口当たりと極深煎りの苦味の対比が印象的です。極深煎りでも酸味の残る焙煎です。

<参考>

「スマトラ島マンデリン ピーベリー ズクナー」ATC Specialty Coffee<https://www.specialtycoffee.jp/beans/2375.html>