カフェ ランバン フィリピン ミンダナオ島 カラサンスウィートです。

カフェ ランバン(Café RANBAN)は、1977年に創業した北海道札幌市にある自家焙煎珈琲店です。札幌市の自家焙煎の先駆けとなる珈琲店の1つです。

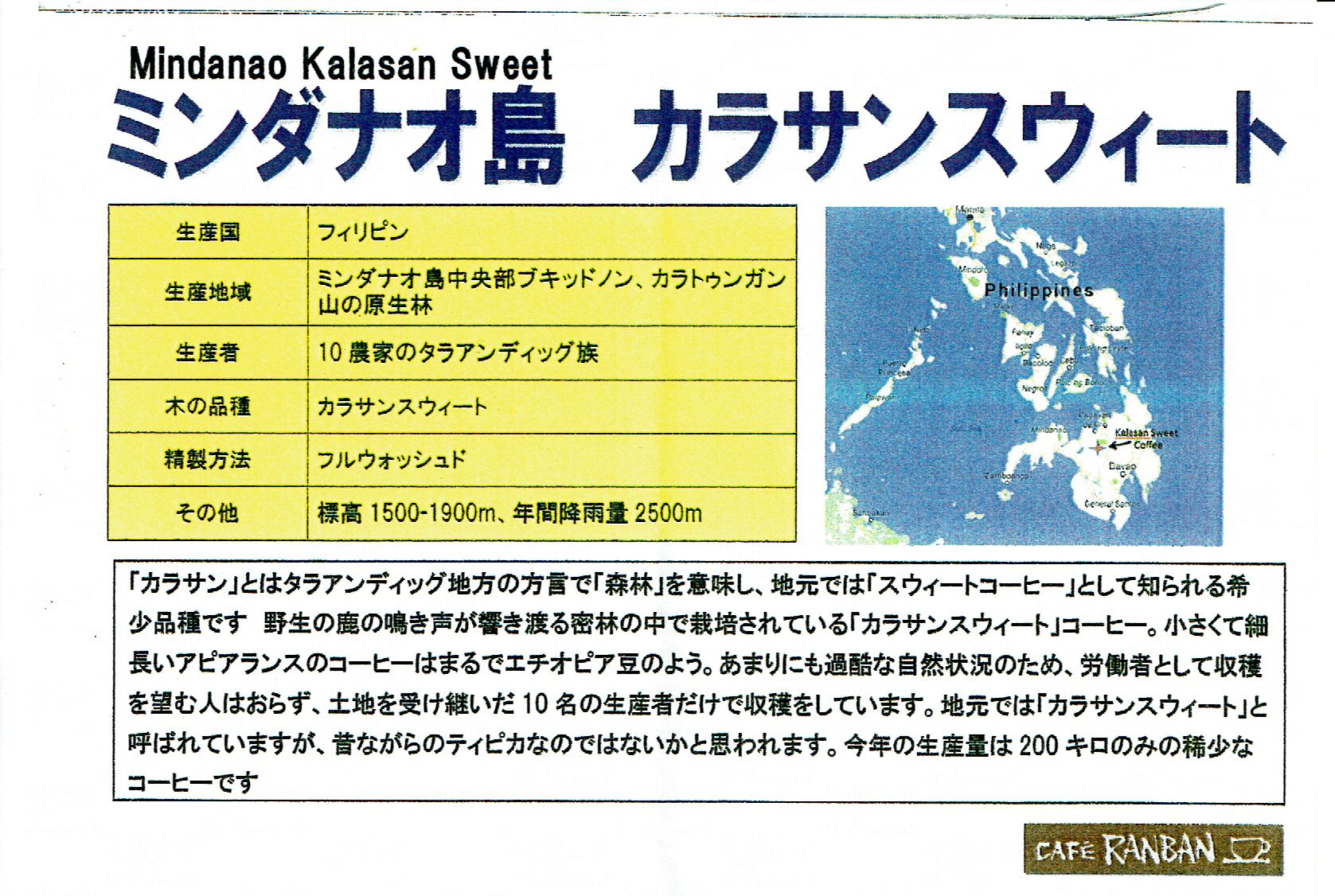

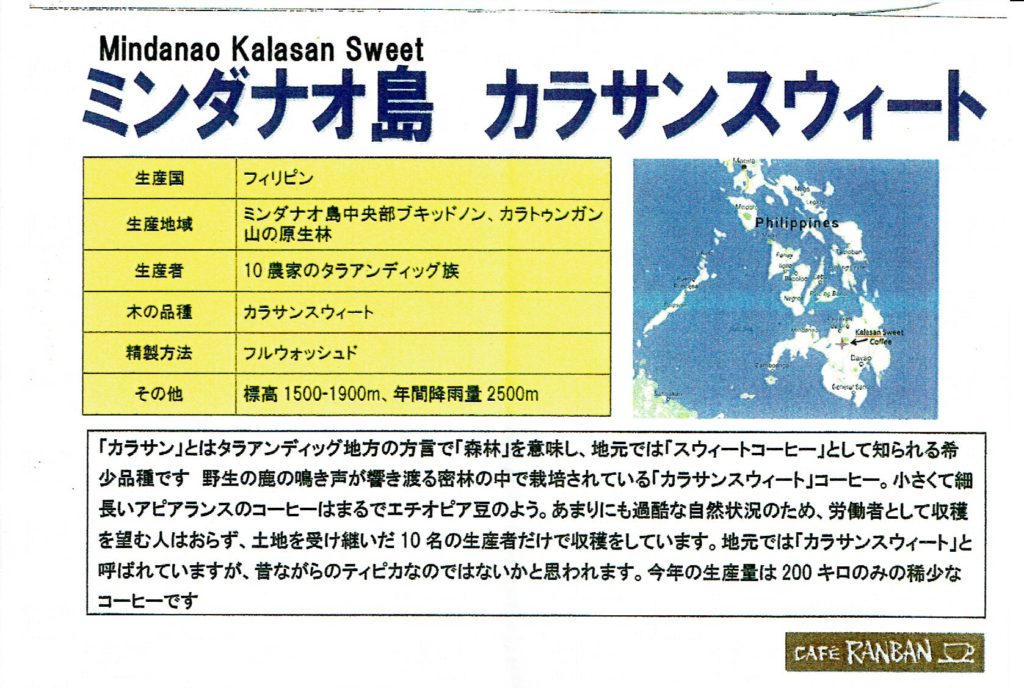

フィリピン ミンダナオ島 カラサンスウィート

ミンダナオ島 カラサンスウィート

カラサンスウィート(Kalasan Sweet)は、フィリピン(Philippines)ミンダナオ島(Mindanao Island)北ミンダナオ地方(Northern Mindanao, Region X)ブキドノン州(Bukidnon Providence)カラトゥンガン山脈(Kalatungan Mountain Range)の原生林で生産されるコーヒーです。

フィリピンの⼭岳地帯では、ハヤトウリというウリ科の植物の栽培が盛んです。⼭の斜⾯に⽀柱を⽴てると、ハヤトウリの蔓はそれを伝って、地⾯から2mから2.5m ほどの⾼さで、横に横に⼭肌を這うように成⻑していきます。しかし、地⾯は根を張る部分が少ないため、⾵⾬で⼟は失われていき、やがてはハヤトウリも育たなくなってしまいます。そのため、場所を変えてウリを育て、また何年か後にその⼟地を放棄して、ふたたび別の場所に移動するしかありません。しかし、ハヤトウリの下にコーヒーの苗を植えて育てると、地⾯にコーヒーの根が張りめぐらされるので、⼟をその場所に保つことができます。さらに、ウリの葉をシェードとして利用することもできます。

品種

品種はティピカ(Typica)であると考えられています。

精製方法

精製方法はウォッシュト(Washed)です。

カフェ ランバン フィリピン ミンダナオ島 カラサンスウィート

野生の鹿の鳴き声が響き渡る密林の中で栽培されているカラサンスウィート、あまりにも過酷な自然状況の為、労働者として収穫を望む人はおらず、土地を受け継いだ10名の生産者だけで収穫しています。

カフェ ランバン

カフェ ランバンでは、コーヒーの焙煎度を選択できます。フィリピン ミンダナオ島 カラサンスウィートは浅煎り(ライトロースト)、中煎り(ミディアムロースト)から選択できます。

浅煎り(ライトロースト)

味

キャラメルのような甘さとチェリーのような酸味のある甘酸っぱい味わいです。

中煎り(ミディアムロースト)

味

キャラメルのような甘さとチェリーのような酸味が非常に綺麗な味わいです。中煎りは、ボディを感じる味わいです。

<参考>

「ミンダナオ島 カラサンスウィート」,ATC Specialty Coffee<http://www.specialtycoffee.jp/beans/2109.html>